2025.4.23

紫外放射照度計のための新たな標準光源を販売開始

- UV-LED検査に必須の紫外放射照度計のための校正用標準光源を開発

- 独自の均一照射光学部により直径10 mm面内の放射照度の不均一性を1 %以内に制御

- 制御温度(印加電流)を変えることでピーク波長を調整可能(365 nm~370 nm)

日亜化学工業株式会社(以下「日亜化学工業」という)は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という)と共同で、紫外放射照度計校正の標準光源となる標準LEDを開発し、販売を開始しました。

■背景

殺菌、探傷、樹脂硬化などに使用するUV光源は、従来は水銀ランプが使用されていましたが、昨今はUV-LED技術が進歩したことと、環境問題、健康問題に関する意識の高まりにより、水銀ランプからUV-LEDへの置き換えが進んでいます。

UV光源を検査するための紫外放射照度計の校正用の標準光源には、長らく水銀ランプが使用されてきました。しかし、検査対象光源がUV-LEDに置き変わりつつある現在でも、標準光源が従来の水銀ランプのままであるため、標準光源(水銀ランプ)と被検査光源(UV-LED)のスペクトルや放射照度値が一致せず、その結果、水銀ランプを標準光源として校正した紫外放射照度計を使用すると、UV-LEDの検査値が50 %近く誤って評価されるケースが発生し、問題となっています。

この状況を改善するため、我々はUV-LEDを用いた標準光源の開発に着手しました。

■内容

紫外放射照度計を校正するための校正用標準光源には、放射照度の高い光安定性と、放射照度分布の均一性が求められます。日亜化学工業と産総研は、今まで培ってきた標準光源の温度安定化技術を応用し、更には高強度UV-LEDと数種類の光学レンズを組み合わせた独自の均一照射光学部を開発することで、周囲温度に対する放射照度変動を0.01 %/℃以内に抑え(図1左)、直径10 mm面内の放射照度不均一性が1 %以内の均一照射面をもつ(図1右)光源を実現しました。

図1:周囲温度に対する各LEDの光強度の変動(左)、標準LEDの放射照度均一性(右)

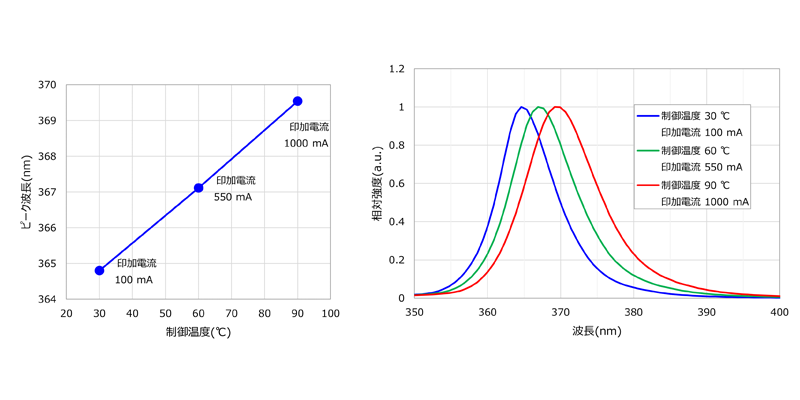

また、本製品は定格駆動(温調温度90 ℃ 印加電流1000 mA)時のピーク波長は370 nmですが、制御温度と印加電流を調整することで365 nmまでピーク波長をシフトさせることが可能です(図2)。そのためUV-LEDのピーク波長に規定があるJISなどの規格(例:JIS Z 2323:2017)に基づく試験で使用される紫外放射照度計の校正でもご使用いただけます。

図2:制御温度(印加電流)に対するピーク波長値(左)、制御温度(印加電流)ごとのスペクトル(右)

■ 製品紹介ページ

標準LED

https://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/sled.html

【用語の説明】

・標準光源

測定対象となる放射量や、測光量(放射量に人の目の感度で重み付けした量)の基準値を持った光源のこと。校正値が付与されている標準光源を決められた点灯条件で点灯することで紫外放射照度計を正確に校正することができる。一般に、市販光源よりも、非常に高い安定性などの諸特性が要求される。

・放射照度

物体へ時間あたりに照射される、単位面積あたりの光放射エネルギーを表す物理量であり、単位はワット毎平方メートル(記号:W/m2)。部屋の明るさなどを示す測光量である照度(単位はルクス、記号:lx)と対応しており、照度は可視光のみに感度を持つ人間の眼の分光感度を考慮した量である。